মুক্তাগাছার পশ্চিম প্রান্তে রসুলপুর জয়েনশাহী মাজারের পাশদিয়ে কাটবওলা সড়ক ধরে সাবানিয়ার মোড় হয়ে দাওগাওঁ ইউনিয়নের খাজুলিয়া গ্রাম। মধুপুর বনের অপরূপ নৈসর্গিক শোভা। ধূসর লাল মাটির শালগড় স্মরণ করিয়ে দেয় এখানে একদা বিচরণ ছিল হিংস্র বাঘ,ভাল্লুক,বন্য প্রাণির। জিবিকা জীবীকা জীবিকা আর সংগ্রামী জীবনের তাগিদে মানুষকে নানাবিধ বিপদের মোকাবেলা করতে হয়। সম্মুখ বিপদাপদ ও অশুভ শক্তির কবল থেকে রক্ষার জন্য লোকায়ত মানুষেরা বিভিন্ন শাস্ত্রীয় ও লৌকিক প্রথা পালন করত। বনবেষ্টিত মানুষের লৌকিক বিশ্বাসে গহীন বনে বিপদের রক্ষাকর্তা ছিলেন বনদূর্গা বা বনবিবি।

বনবিবিকে নিয়ে একটি কিংবদন্তি প্রচলিত আছে। এক সওদাগরের দুই সুন্দরী স্ত্রী ছিলেন। ছোট স্ত্রীর চক্রান্তে সন্তানসম্ভবা বড় স্ত্রী গুলালবিবি সুন্দরবনে নির্বাসিতা হন। কয়েকদিন পর সেখানেই যমজ পুত্র-কন্যার জন্ম দিয়ে তার মৃত্যু হয়। সদ্যোজাত শিশু দু’টির কান্না শুনে বনের বাঘ, কুমির, হরিণ, অজগর, বানর ছুটে আসে। তারাই দুই ভাইবোনকে লালনপালন করে বড়ো করে তোলে। ছেলেটি বড়ো হয়ে বাঘের রাজা এবং মেয়েটি বনবিবি নামে পরিচিত হয়। স্থানীয় বিশ্বাসে এই বনবিবি হলেন মানুষের রক্ষাকর্ত্রী। তারা মনে করেন, বনের বাওয়ালি-মৌয়াল অর্থাৎ বনজীবীরা বাঘ বা কোন হিংস্র প্রাণির মুখে পড়লে বনবিবির নাম স্মরণ করে মন্ত্র পাঠ করলে সঙ্গে সঙ্গে বনবিবি তাদের রক্ষা করেন। অদ্যাবধি স্থানীয় মানুষ বনে কাজে যাওয়ার আগে বনবিবির পূজা করে। বাংলার প্রায় সকল বনেই বনদূর্গার মন্দির বা বনবিবির ভীটা দেখতে পাওয়া যায়।

হিন্দুদের নিকট বনদেবী আর মুসলিমদের নিকট বনবিবি বিপদসংকুল গভীর অরণ্যে অসহায় মনুষের রক্ষক।

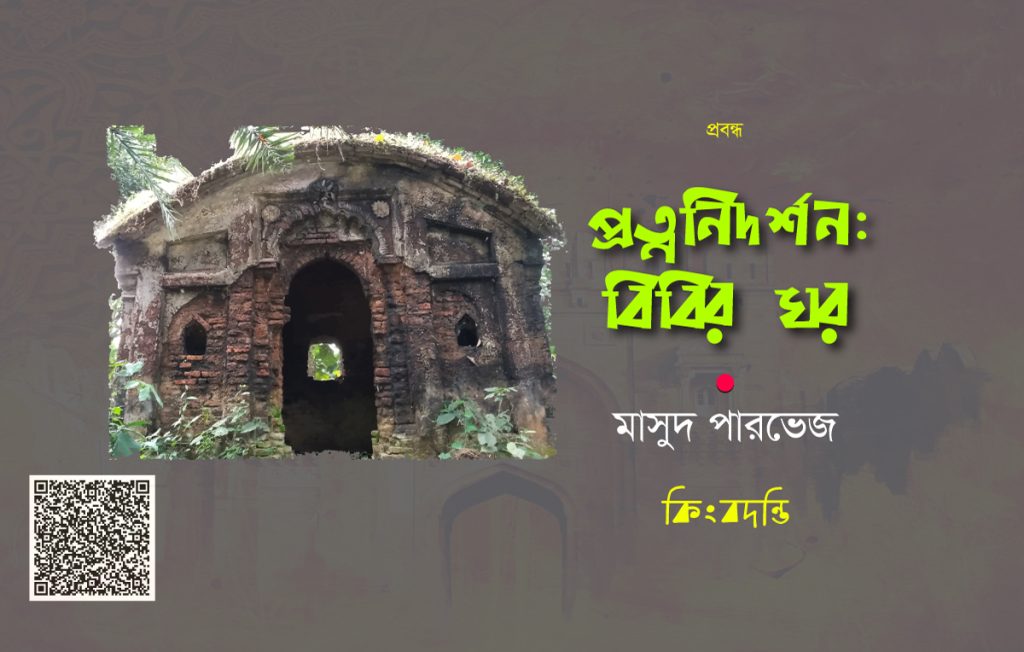

মুক্তাগাছার খাজুলিয়া দক্ষিণ পাড়ায় রয়েছে তেমনি একটি বিবির ঘর। যা আপনাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিন্ন এক অধ্যায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। প্রায় দশ ফুট দৈর্ঘ্য ও সাড়ে পাঁচ ফুট প্রস্থ এবং আট ফুট উচুর দৃষ্টি নন্দন ছোট্ট দোচালা বা এক বাংলা ইমারত। আগেরকার দিনের দোচালা ছনের ঘরের আদলে ইট সুরকির মিশেলে বাংলা স্থাপত্যে দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র বাংলার স্হাপত্যেই নয় বরং বাংলার বাইরেও এ ধরণের দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত নির্মানের ধারা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। একটি একক ভিত্তির উপর নির্মিত চতুষ্কোণ ঘরের উপর দু’দিকে ক্রমশ ঢালু ছাদের সঙ্গে বাঁকানো কার্নিশ বিশিষ্ট ইমারত। স্থাপত্যে বাংলার স্থানীয় কুঁড়ে ঘর নির্মাণ ধারা অনুসরণ করেছে। এ ধারার প্রথম সংযোজন হয় মুসলিম স্থাপত্যে।

মুক্তাগাছার খাজুলিয়া দক্ষিণ পাড়ায় রয়েছে তেমনি একটি বিবির ঘর। যা আপনাকে প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিন্ন এক অধ্যায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারে। প্রায় দশ ফুট দৈর্ঘ্য ও সাড়ে পাঁচ ফুট প্রস্থ এবং আট ফুট উচুর দৃষ্টি নন্দন ছোট্ট দোচালা বা এক বাংলা ইমারত। আগেরকার দিনের দোচালা ছনের ঘরের আদলে ইট সুরকির মিশেলে বাংলা স্থাপত্যে দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারতটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেবলমাত্র বাংলার স্হাপত্যেই নয় বরং বাংলার বাইরেও এ ধরণের দোচালা ছাদ বিশিষ্ট ইমারত নির্মানের ধারা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। একটি একক ভিত্তির উপর নির্মিত চতুষ্কোণ ঘরের উপর দু’দিকে ক্রমশ ঢালু ছাদের সঙ্গে বাঁকানো কার্নিশ বিশিষ্ট ইমারত। স্থাপত্যে বাংলার স্থানীয় কুঁড়ে ঘর নির্মাণ ধারা অনুসরণ করেছে। এ ধারার প্রথম সংযোজন হয় মুসলিম স্থাপত্যে।

ইমারতটির পূর্ব অংশের দেয়ালে একমাত্র প্রবেশ পথের খিলানটি কেন্দ্রিক ধরনের এবং প্রাচীরের মাঝামাঝি থেকে উত্থিত। খিলানের উপরিভাগে উভয় পাশে বদ্ধ প্যানেল নকশা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। খিলানের উভয় দিকে একটি করে কুলঙ্গি রয়েছে এবং কুলঙ্গির উপর দিকে আয়তাকার খোদাই করা নকশা বিদ্যমান। খিলানের কেন্দ্র বরাবর উপর দিকে লতানো ফুলের নকশা রয়েছে। খিলানের আয়তাকার ফ্রেমের উপরের দুই কোনায় একটি করে বৃত্তাকার ফুলের নকশা বিদ্যমান। প্রবেশ পথের উভয় পাশে বদ্ধ খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গি বিদ্যমান। ইমারতের দক্ষিণ অংশের দেয়ালের মাঝে কেন্দ্রিয় অংশে একটি ফোকাম বা জানালা রয়েছে। দেয়ালটির নিচের অংশে তিনটি লম্বালম্বি আয়তাকার মসৃন নকশা করা এবং নিচের রেখা বরাবর উপরের অংশে তিনটি বর্গাকার মসৃন নকশাও বিদ্যমান।

পশ্চিম দেয়ালের মাঝ বরাবর কেন্দ্রিয় অংশেও একটি ফোকাম বা জানালা রয়েছে। দেয়ালটির নিচের অংশে তিনটি লম্বালম্বি আয়তাকার মসৃন নকশা করা ও উভয় পাশে বদ্ধ খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গিও এবং নিচের রেখা বারবর উপরের অংশে তিনটি সমান্তরাল আয়তাকার মসৃন নকশাও বিদ্যমান। উত্তরের দেয়ালের প্রথম আয়তাকার কুঠুরিতে একটি বদ্ধ কুলঙ্গি রয়েছে ও কোন জানালা নেই। ইমারতের অভ্যন্তরীণ ভাগ যথেষ্ট সংকীর্ণ এবং বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগি। মাটির নীচে ইটের গাথুনি সাত ফুট বিসৃত। কারও মতে এটি কবর বা সমাধি হতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরে কবরের চিহ্ণ মাত্র নেই। একই রকম আরেকটি ঘর দক্ষিণ পাশে ছিল। ঘরটির কোন অস্তিত্ব এখন নেই।সেই ঘরটিকে মসজিদ ভেবে স্হানীয়রা সেখানে নামাজ আদায় শুরু করে।পরবর্তীতে সে ঘরটিকে ভেঙে নতুন করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

পশ্চিম দেয়ালের মাঝ বরাবর কেন্দ্রিয় অংশেও একটি ফোকাম বা জানালা রয়েছে। দেয়ালটির নিচের অংশে তিনটি লম্বালম্বি আয়তাকার মসৃন নকশা করা ও উভয় পাশে বদ্ধ খিলান বিশিষ্ট কুলঙ্গিও এবং নিচের রেখা বারবর উপরের অংশে তিনটি সমান্তরাল আয়তাকার মসৃন নকশাও বিদ্যমান। উত্তরের দেয়ালের প্রথম আয়তাকার কুঠুরিতে একটি বদ্ধ কুলঙ্গি রয়েছে ও কোন জানালা নেই। ইমারতের অভ্যন্তরীণ ভাগ যথেষ্ট সংকীর্ণ এবং বর্তমানে ব্যবহারের অনুপযোগি। মাটির নীচে ইটের গাথুনি সাত ফুট বিসৃত। কারও মতে এটি কবর বা সমাধি হতে পারে। কিন্তু অভ্যন্তরে কবরের চিহ্ণ মাত্র নেই। একই রকম আরেকটি ঘর দক্ষিণ পাশে ছিল। ঘরটির কোন অস্তিত্ব এখন নেই।সেই ঘরটিকে মসজিদ ভেবে স্হানীয়রা সেখানে নামাজ আদায় শুরু করে।পরবর্তীতে সে ঘরটিকে ভেঙে নতুন করে মসজিদ নির্মাণ করা হয়।

মধুপুর গড় বাংলাদেশের কেন্দ্রভাগে অবস্থিত দেশের তৃতীয় বৃহৎ বনভূমি। এই বনের দক্ষিণাংশ ভাওয়াল গড় এবং উত্তরাংশ মধুপুর গড় নামে পরিচিত। ভূতাত্ত্বিকভাবে এই অঞ্চলটি একটি সোপান এলাকা, যা সংলগ্ন প্লাবনভূমির তুলনায় এক থেকে দশ মিটার উঁচু। এই গড়ের উৎপত্তি সম্ভবত মায়োসিন সময়কালের, যখন বঙ্গীয় অববাহিকা দ্রুত ভরাট হচ্ছিল যদিও এটি প্লাইসটোসিন সময়কালে বর্তমান রূপ লাভ করেছে। মধুপুর গড়ের মোট বিস্তার ৪,২৪৪ বর্গ কিমি। আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পূর্বেও মধুপুর গড় ব্যাপকভাবে বনাবৃত ছিল। বনের প্রধান বৃক্ষ ছিল শাল , যার ফলে এই বনের নামকরণ হয় শালবন। ইতিহাসের অনেক ঘটনার নিরব সাক্ষী মধুপুর বনাঞ্চল। উপমহাদেশের সন্ন্যাসী বিদ্রোহের সাথেও বনটির নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে।ফকির-সন্নাসী বিদ্রোহ বলতে আঠারো শতকের শেষের দিকে (১৭৬০-১৮০০ খ্রিস্টাব্দ) ভারতবর্ষের বাংলাতে সন্ন্যাসী ও ফকির বা মুসলিম ও হিন্দু তাপসদের তৎকালীন ব্রিটিশ শাসন বিরোধী আন্দোলনকে বোঝানো হয়ে থাকে।

সম্মিলিত হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম মাদারী এবং ধার্মিক ফকিরদের বৃহৎ গোষ্ঠী তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার স্বার্থে উত্তর ভারত থেকে বাংলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতেন। এসব সন্ন্যাসীগণ গোত্রপ্রধাণ, জমিদার অথবা ভূস্বামীদের কাছ থেকে ধর্মীয় অনুদান গ্রহণ করতেন যা তখন রেওয়াজ হিসেবে প্রচলিত ছিল।

সম্মিলিত হিন্দু সন্ন্যাসী ও মুসলিম মাদারী এবং ধার্মিক ফকিরদের বৃহৎ গোষ্ঠী তাদের কর্মকান্ড পরিচালনার স্বার্থে উত্তর ভারত থেকে বাংলার বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করতেন। এসব সন্ন্যাসীগণ গোত্রপ্রধাণ, জমিদার অথবা ভূস্বামীদের কাছ থেকে ধর্মীয় অনুদান গ্রহণ করতেন যা তখন রেওয়াজ হিসেবে প্রচলিত ছিল। ১৭৭১ সালে ইংরেজরা ১৫০ জন ফকিরকে হত্যা করে। বিদ্রোহীদের আক্রমণের গেরিলা রণ-পদ্ধতি কোম্পানির কর্মকর্তাদের অত্যন্ত উদ্বিগ্ন করে তোলে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বিদ্রোহীরা কোম্পানির লোকজন এবং তাদের দপ্তর ও আবাসনের উপর অতর্কিত আক্রমণ চালাত। সুপরিকল্পিত আক্রমণ পরিচালনা ও নির্ধারিত যুদ্ধে কখনও কখনও পাঁচ থেকে ছয় হাজার ফকির-সন্ন্যাসীর সমাবেশ ঘটত। আঠারো শতকের সত্তরের দশকে ফকির ও সন্ন্যাসীদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশ হাজারে উপনীত হয়। ইংরেজদের দমন-পীড়নে টিকতে না পেরে বিদ্রোহী সন্ন্যাসীরা মধুপুর বনের গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেন। কারও কারও মতে বিবির ঘর হিসেবে পরিচিত এই ঘরগুলো বিদ্রোহীদের আস্তানা হয়ে থাকতে পারে।

বিবির ঘর এর সাথে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিদ্রোহের সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রামের সাধারণ লোকেরা বিদ্রোহীদের গুপ্তচররূপে কাজ করত এবং তারা কোম্পানির সেনাবাহিনীর গতিবিধি আগে থেকেই বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিত।

বিবির ঘর এর সাথে বিভিন্ন দৃষ্টিকোন থেকে বিদ্রোহের সম্পর্ক বিদ্যমান। গ্রামের সাধারণ লোকেরা বিদ্রোহীদের গুপ্তচররূপে কাজ করত এবং তারা কোম্পানির সেনাবাহিনীর গতিবিধি আগে থেকেই বিদ্রোহীদের জানিয়ে দিত। আরও কয়েকটি বিবির ঘর ছিল যা এখন আর নেই একেকটি ঘর বার্তা কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হতো। আবার বিদ্রোহীদের সতর্কতামূলক নিরাপত্তা চৌকি ছিল বিবির ঘর। পাশাপাশি অস্ত্রাগার ও রসদ মজুদ কেন্দ্রও ছিল ঘরটি।

ধারণা করা হয়, ১৭শ’ এর দশকের শেষ দিকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ফকির- সন্ন্যাসীরা এই বিবির ঘর নির্মাণ করেন। ফকির সন্ন্যাসীরা জমিদার পরিবারের সদস্য বা ধনাঢ্য কাউকে অপহরণ করে এনে এই বিবির ঘরে আটকে রাখতো বলে জনশ্রুতি রয়েছে। তবে এর সবই অনুমাণ নির্ভর কথাবার্তা। সে সময় ঘন জঙ্গলে আবৃত এই অঞ্চল ছিলো হিংস্র পশু পাখির অবাধ বিচরণ। অপহৃত ব্যক্তিদের সুরক্ষার লক্ষ্যে ইট পাথরে গড়ে তোলা হয় এই বিবির ঘর। বিবির ঘরে পরিব্রাজক ও গুপ্তচরগণও বিশ্রাম নিতেন।কোন কোন গবেষকের মতে,ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের সময় ইংরেজ সেনাদের গতিবিধির উপর দৃষ্টি রাখতে বিদ্রোহীরা এই ঘরগুলোকে চৌকি হিসেবে ব্যবহার করতেন। বিদ্রোহী দলের নেতাগণ অত্যন্ত গোপনে চলাফেরা করতেন তাই ঘরটি কখনও নেতাদের সাময়িক অবস্হানস্থলও ছিল।

খাজুলিয়ার ঘরগুলো আবিস্কৃত হবার পর স্হানীয়দের এক সময় ধারণা হয় মোঘল আমলে কোন সাধক পুরুষ সেখানে মসজিদ নির্মান করেছেন।সেই ধারণা থেকে তারা ঘরটিকে মসজিদ হিসেবে ব্যবহার শুরু করেন। মুক্তাগাছার দাওগাঁও ইউনিয়নের খাজুলিয়া দক্ষিণ পাড়ার বিবির ঘরটির নিরাপত্তার জন্য ৩টি বিলের সমন্বয়ে কঠোর নিরাপত্তা বলয় গড়ে তোলা হয়েছিল।এর অদূরে সেই বনের ভিতরেই শক্ত লাল মাটি কেটে একটি পুকুর খনন করা হয়। পুকুর থেকে বিবির ঘর পযন্ত চলাচলের জন্য রাস্তা ছিল। খাঁজকাটা রাস্তাটি এত শক্ত ছিল যে, স্হানীয়রা এটিকে লোহার রাস্তা হিসেবে জানতো। বর্তমানে পুকুরটি দখল হয়ে গেছে, রাস্তাটিও অস্তিত্বহীন।

মুক্তাগাছার রামচন্দ্রপুরে (যেখানে মেলা বসে তার পাশে), ফুলবাড়িয়ার পুটিজানা সহ একাধিক স্হানে অনুরূপ বিবির ঘর ছিল। কোনকোনটির ধ্বংসাবশেষ এখনও বিদ্যমান। নান্দনিকতায় অনন্য ও সৌন্দর্য্য মন্ডিত এরূপ একবাংলা দোচালা ইমারত বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলেও দেখতে পাওয়া যায়।পুঠিয়া রাজবাড়ীর সংলগ্ন দক্ষিণ পাশে উত্তর দক্ষিণ দিকে লম্বালম্বি ভাবে অনুরূপ একটি মন্দির রয়েছে । যা ছোট আহ্নিক মন্দির নামে পরিচিত। সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের নিকটবর্তী তিন নেতার সমাধির পিছনে/পূর্ব দিকে আদি রমনা এলাকায় হাজী খাজা শাহবাজ মসজিদে দোচালা আকৃতির অনুরূপ ঘর রয়েছে।

কিসমত মারিয়া মসজিদেও দোচালা আকৃতির একটি দ্বিতল চৌচালা স্থাপনা আছে যা বিবির ঘর বলে পরিচিত। পুরো স্থাপনাটা নির্মিত হয়েছে চুন, সুড়কী ও ইট দিয়ে। কিশোরগঞ্জ জেলার পাকুন্দিয়া উপজেলা সদর থেকে প্রায় ১১ কিলোমিটার দূরে মঠখোলা-মির্জাপুর-পাকুন্দিয়া সড়কের পাশে এগারসিন্দুর গ্রামে অবস্থিত শাহ মোহাম্মদ মসজিদ । মসজিদের ভিতর ও বাইরের রয়েছে পোড়ামাটির চিত্রফলক এবং পূর্বের দেয়ালে ৩টি দরজা ও ছনের কুটীরের ন্যায় অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পাকা দোচালা ভবন রয়েছে। সোনার গাঁ পানাম নগরেও এরকম একাধিক দোচালা ইটের স্হাপনা রয়েছে।

অযত্নে টিকে থাকা ইতিহাসের নীরব সাক্ষী বিরল এ প্রত্ননিদর্শনগুলো রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে উন্মোচিত হতে পারে পর্যটনের অপার সম্ভাবনা।